La poesía extrae del sentimiento humano su esencia más pura, menos determinada y, por tanto, más universal.

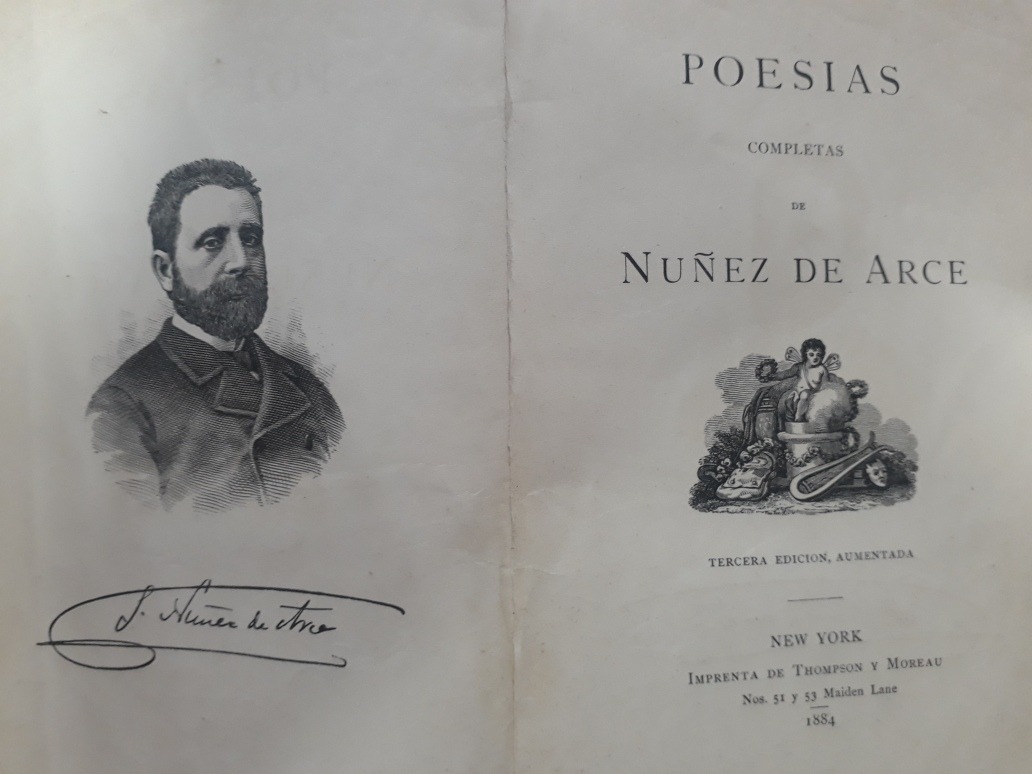

Núñez de Arce:

SEÑORES:

Cediendo

a mis gustos e inclinaciones y apartando la mente de los arduos problemas

sociales y económicos, tan llenos de incertidumbres y conflictos, me propongo

exponeros mi opinión sobre el lugar que corresponde a la poesía lírica en la

literatura moderna y emitir mi juicio acerca de algunos de sus más preclaros

cultivadores. Forzado por la imperiosa necesidad de concretar mi asunto, porque

de otra suerte no cabría tema tan vasto en el espacio de que puedo disponer, no

trataré sino de algunas escuelas que en la hora presente se disputan el favor

del público, y de los autores que viven gozando de merecido crédito en la

república de las letras, únicos de quienes pienso hablar, tan sólo escogeré los

muy señalados que por la grandeza de su genio, universalmente reconocida, por

la influencia que ejercen en sus respectivos países, o por involuntario error

de mi entendimiento, considere dignos de figurar en este sucinto estudio que a

vuestra atención consagro.

Tal

vez parezca extemporáneo que cuando tan múltiples y complicadas cuestiones

políticas y económicas embargan los ánimos, me ocupe en el examen de un punto

de crítica meramente literario; pero por lo mismo que todos sentimos a menudo

el amargor de la realidad, entiendo que conviene de vez en cuando dar algún

esparcimiento al espíritu, dejándole volar libremente por las serenas regiones

del arte. Además, de los escarmentados nacen los avisados, y no quiero, tocando

las llagas que corroen el cuerpo social, no por indolentes menos malignas,

volver a exponerme sin defensa a las pudibundas censuras de las almas débiles,

a la indiferencia de los egoístas y a los groseros ultrajes de cuantos están

interesados en que el mal arraigue y cunda.

Muéveme

también a preferir este tema, a más del atractivo que tiene para mí, el

propósito de contrarrestar en lo posible la especie de cruzada que en el vulgo

literario, tan injusto como impresionable, se ha levantado de algunos años a

esta parte contra la poesía. No pretendo entrar en las altas especulaciones a

que se presta el problema planteado por eminentes pensadores de la escuela

positivista, sobre la suerte reservada en épocas remotas a todas las

manifestaciones del arte; las cuales, según cálculos y conjeturas de algunos de

ellos, están condenadas a ir gradualmente extinguiéndose hasta desaparecer por

completo bajo la continua invasión de la ciencia. Esta tesis, copiosa y

sólidamente impugnada desde el mismo campo positivista por sociólogos y

estéticos, para quienes el desarrollo mismo de la ciencia, tan prodigioso en

nuestros días, y que a juzgar por todos los síntomas aún lo será más en los

futuros, ensanchará, lejos de restringir, los dominios de la fantasía y del

sentimiento, fuentes inagotables del arte, no me inquieta en lo más mínimo, ni

pone en esta ocasión la pluma en mis manos. Mi intención es más modesta. Me

resigno ante la idea -quizás porque me infunde poco o ningún temor- de que en

la sucesión de los siglos, cuando la ciencia haya llegado a su plenitud

descubriendo la causa de todas las causas, cuando haya iluminado, si a tanto

alcanza su poder, las hasta ahora impenetrables tinieblas de lo infinito y de

lo incognoscible, cuando haya, en fin, encontrado todos los medios de saciar

los deseos, de calmar las inquietudes y de curar las heridas de las almas, la

poesía perezca envuelta en el cataclismo universal en que han de sucumbir

también por innecesarias, la escultura, la pintura y la música. Pero no me

someto con la misma mansedumbre a la opinión de aquellos que, sin levantar el

pensamiento a concepciones tan complejas sobre los ulteriores destinos de la

humanidad, y sólo aguijoneados por el espíritu intolerante de secta,

pronostican con tono dogmático, no el aniquilamiento total del arte, en cuya

perpetua virtualidad creen, sino la muerte parcial y aislada de la poesía.

Desde que el Naturalismo, con la fuerza de expansión que despliegan todas las

escuelas filosóficas y políticas en los desvanecimientos de su triunfo, extremó

sus principios hasta bastardearlos, declarando guerra sin cuartel a la

imaginación, y como si la literatura fuese una rama no más de las ciencias

naturales, pretendiendo someterla exclusivamente al régimen de la observación y

del experimento, hízose de moda entre ciertas gentes hablar con menosprecio de

la poesía, sobre todo de la lírica, y son ya muchos los prosélitos de la nueva

doctrina que se consagran a profetizar en artículos, folletos, libros y

discursos, la inevitable y próxima ruina del Parnaso. Contra estos feroces

sectarios va principalmente encaminado mi trabajo, hijo de la más sincera

convicción, porque para mí es artículo de fe que la poesía, acomodándose, como siempre, a las incesantes evoluciones

de la civilización, ha de continuar

siendo por largo tiempo -al menos hasta que sobrevenga, si es que

sobreviene, la general y definitiva catástrofe artística predicha por algunos

filósofos- la expresión más pura y

conmovedora de las ansias, tristezas y aspiraciones del espíritu humano.

Descartando,

pues, de mi discurso las hipótesis científicas, que aun cuando estén

lógicamente construidas, son por su propia naturaleza frágiles e inseguras, y

sin salirme de la realidad de los hechos comprobados, me limitaré a afirmar, de

acuerdo con autorizadísimos críticos nacionales y extranjeros, que la poesía

es, después de la música, el arte cuyo desenvolvimiento ha sido más amplio en

el transcurso de los últimos cien años, y el que ha engendrado en este espacio

de tiempo, relativamente breve, más obras maestras, o, si parece demasiado

aventurada mi proposición, más obras dominadoras. El influjo avasallador

ejercido por las producciones de Göethe, Byron, Chateaubriand, Lamartine,

Leopardi, Heine y Víctor Hugo, sobre el movimiento intelectual del mundo es tan

evidente, que creería ofender vuestra ilustración si me entretuviera en

demostrarlo. El teatro, la novela, la crítica, la historia, han vivido de su

substancia, y su aliento poderoso ha animado y aún anima aquellas creaciones de

la escultura, la pintura y la música con que más justamente se enorgullece

nuestro siglo. Pero, prescindiendo de las corrientes generales que, como

nacidas en las más elevadas cimas del genio lo han inundado todo al descender

sobre la tierra, ¿quién puede desconocer la soberanía que sobre cada literatura

particular han ostentado durante este magnífico período los poetas nacionales?

¿Quién se atreve a negar, por ejemplo, la influencia incontestable de Manzoni

en las letras italianas, de Alfredo de Musset en las francesas, de Puszkin en

las rusas, de Mickiewicz en las polacas, de Herculano en las portuguesas, de

Petoefi en las húngaras, de Oeglenschloeger en las dinamarquesas, y finalmente,

de Quintana en las españolas? Y cuenta que sólo cito astros de primera

magnitud, pues si fuera a conmemorar todos los de segundo orden que han girado

en la órbita de nuestra centuria con luz más templada, aunque siempre intensa,

honrando sus patrias respectivas, apenas serían suficientes las páginas que

debo dedicar a mi discurso para hacer, sin comentario alguno, la sencilla

enumeración de sus nombres.

La

poesía (14) ha

llegado en el curso del siglo actual a tanta altura, porque rompiendo los

diques que la contenían, ha vuelto a sus antiguos cauces, de donde la había

desviado el arrollador impulso del Renacimiento. Antes de que esta inmensa

revolución surgiera, la poesía, sobre todo en sus formas primitivas, la épica y

la religiosa, presentábase en las naciones más importantes de Europa pobre de

invención, áspera en el ritmo, y torpe y monótona en la rima. No había

encontrado su expresión definitiva, y las lenguas en que balbucía sus primeros

vagidos, apenas habían salido de la infancia. Pero era nacional, y cuando algún

elemento exótico se introducía en ella, tardaba poco en asimilárselo,

haciéndole adquirir en cada región el color y el sabor del terruño propio.

Nutríase de savia popular, resultando primero en los cantares de gesta,

allí donde como en Francia y España florecieron, y después en otras

composiciones más cortesanas y cultas, en las que alboreaba ya el estro

genuinamente lírico, reflejo fiel, aunque a veces artificioso, del estado

general del país y del tiempo en que se desenvolvía. El Renacimiento, que tanto hizo adelantar al mundo, vino, por de

pronto, deslumbrando a los ingenios con su regia pompa, a torcer la dirección

que las incipientes literaturas particulares seguían, y a facilitar a la Roma

cesárea su última victoria sobre los pueblos que antes la habían vencido y

heredado. Hermoseó, es verdad, y pulió el estilo; arrebató a la palabra sus

más recónditos secretos; enriqueció la métrica; aclaró los horizontes del arte,

sumido aún en vago crepúsculo, e impuso cánones de buen gusto, que prevalecen

todavía, cuanto es posible que prevalezcan en una sociedad como la nuestra, a

la vez escéptica e indisciplinada, donde el principio de autoridad y el respeto

a la tradición van amenguándose de día en día. Pero también es cierto que haciendo caer a la poesía y a todas las

artes plásticas en la contemplación extática de los modelos antiguos, las

sustrajo en absoluto de la vida real. La imitación servil de las obras maestras

de griegos y latinos ahogó en mucha parte la espontánea, aunque tosca,

originalidad de las literaturas indígenas; los poemas homéricos y virgilianos,

las odas pindáricas y horacianas, las églogas y anacreónticas, resucitaron con

morbosa exuberancia en los idiomas vulgares; y mientras se resolvían en el

siglo XVI y en los siguientes los más tremendos problemas de la conciencia, ya

en las controversias religiosas, ya en los campos de pelea, la poesía,

indiferente a estos hondos trastornos, se entretenía reproduciendo fábulas

mitológicas, celebrando hazañas portentosas de héroes imaginarios, poblando

vegas y bosques de sátiros, zagales, ninfas y pastoras, y describiendo cuadros

fantásticos en donde todo aparecía falsificado: la tierra y el cielo, el hombre

y la naturaleza. Sólo algunos excelsos poetas místicos acertaron a vaciar en

los viejos moldes restaurados sus fervientes sentimientos cristianos, y a

conservar, bajo la magnificencia de las formas clásicas, la sinceridad de su fe

y la intensidad de sus afectos. Ellos, por decirlo así, fueron los precursores

de la evolución que con mayor amplitud debía verificarse en el transcurso de

los tiempos, cumpliendo en este punto los deseos de Andrés Chénier, cuando

pedía que se hiciesen con ideas nuevas versos antiguos. Fuera de las

composiciones a que me refiero, por las que se difundía el calor de una

creencia viva, pocas veces intervino la poesía, y cuando incidentalmente lo

hizo, fue como avergonzada, velando su pensamiento con alegorías mitológicas,

en los sucesos trágicos o faustos que a su vista ocurrían. Las alteraciones de

la Reforma, las grandezas y los horrores del fanatismo, las guerras por el

dominio del imperio, hasta el descubrimiento de América, hechos son que pasaron

para las musas, si no inadvertidos, por lo menos tibiamente y en forma

inapropiada cantados; y al compás del estrépito de las batallas, al resplandor

de las hogueras, entre el tumulto de las tradiciones que se derrumbaban, la

poesía, cubierta con su pellico clásico, lanzaba a los vientos tempestuosos de

su siglo el son del rústico caramillo, o refería, disfrazada con vestiduras

olímpicas, las livianas aventuras de dioses destronados. Concretándonos a

España, porque si dilatara la esfera de mis observaciones me faltaría lugar y

tiempo para consignarlas, ¿quién es capaz de adivinar en los versos de nuestro

Hurtado de Mendoza al hábil diplomático y experto político que medió, como

representante del Emperador invicto, en los más transcendentales

acontecimientos de tan agitadísimo reinado, ni quién conoce en las estrofas del

dulcísimo Garcilaso, al soldado valeroso de aquella edad de hierro? Leyendo las

composiciones de tan clarísimos poetas y de sus coetáneos menos ilustres, no es

fácil formarse idea del período histórico en que escribieron ni de las

turbulencias de la sociedad en que se agitaban. Ante la apacible suavidad de

sus descripciones y los almibarados conceptos de sus zagales, ninfas y sátiros,

se maravilla uno de la fuerza de abstracción de aquellos genios soberanos, cuya fantasía, ajena a todos los ruidos del

mundo, llegaba hasta convertir en arroyos de leche y miel los ríos de sangre

que en tan borrascosos días corrían por la tierra, entregada a todas las

discordias y violencias de los hombres.

Tuvo

entonces el Renacimiento el encanto de la novedad y la sorpresa. No porque

permaneciese casi extraño a las apasionadas luchas de sus contemporáneos, es

lícito negar que aportó al caudal del arte valiosos elementos estéticos

resucitando un ideal de la Belleza que nadie ha podido destruir hasta ahora, y

enseñando al poeta y al artista cómo debían presentar sus inspiraciones para

hacerlas duraderas. Esto explica la boga general que obtuvo, la atracción que

ejerció sobre todas las inteligencias superiores, hasta en el seno mismo de la

Iglesia, y el ímpetu con que se propagó, sólo comparable a la invasora

velocidad del incendio.

Cuando

pasado el primer hervor del entusiasmo que despierta siempre en las almas

juveniles la inesperada contemplación de la Belleza, el tiempo, el preceptismo

y el uso acabaron por vulgarizar la majestad de las formas clásicas, comenzose

a caer en la cuenta de que éstas sólo cubrían el esqueleto de una civilización

incompatible con la nuestra; pero tan fuertemente habían arraigado sus dogmas

en la poesía, que siguieron, sin contradicción apenas, prevaleciendo durante

trescientos años en todas las naciones cultas. Sin embargo, a medida que el

tiempo se deslizaba, las escenas bucólicas y las fábulas del paganismo iban

debilitándose como la luz de las estrellas cuando apunta la claridad de la

aurora, y las musas hundiéndose en un amaneramiento lánguido e insulso. Las

selvas mitológicas no tuvieron ya el verdor de la primavera, sino la fría

desnudez del invierno. Los pastores y faunos que las poblaban envejecieron o

quedaron inválidos; los héroes se sintieron decaídos; los dioses degradados, y

hasta el coro de hermosas ninfas que, con el cabello suelto y coronadas de

rosas, entonaban himnos en loor de Venus, concluyó por parecer un aquelarre de

brujas histéricas, únicas adoradoras de aquella diosa del amor, ya deforme y

caduca. Encerrada en marco tan estrecho la poesía, después de pasar en el siglo

XVII, como los demás ramos de la literatura, por las más inverosímiles

depravaciones del gusto, en España e Italia con los inextricables extravíos de Góngora y Marini, en Francia con los

sutiles alambicamientos del cenáculo del Hotel Rambouillet, en Inglaterra con

el ridículo eufuismo, y en los demás estados de Europa con las imitaciones

de tan perniciosos modelos, vino a dar a fines del siglo pasado en la

postración más extrema. Extenuada, vacía de ideas, falta de invención y de

numen, no llegó a ser, salvo en las obras de algunos poetas excepcionales y

entonces poco comprendidos, más que una repetición pesada de odas huecas y

ampulosas, madrigales ingeniosos, anacreónticas pueriles y églogas e idilios en

donde siempre, a la sombra de los mismos árboles y en la orilla de los mismos

arroyuelos, lloraban sus desdenes o celebraban sus paces Batilos insípidos y

Filis melindrosas.

Solamente

el terrible sacudimiento que en estos últimos cien años ha trastornado la faz

del mundo, removiéndole hasta el fondo de sus entrañas y arrancando de él

creencias e instituciones que se habían juzgado eternas, logró sacar a la

poesía de la estéril flaqueza a que había llegado. El fragor de las

revoluciones despertó la de su letargo, y como los intereses que se debatían

eran tan transcendentales, no pudo permanecer inactiva en medio de un

desquiciamiento general que nada respetaba: ni el orden establecido, ni la fe,

ni la autoridad, ni la tradición. Sin desceñirse la túnica de oro con que la

había hermoseado el Renacimiento, renovó casi del todo su propio contenido, y

abandonando las cumbres olímpicas y los agostados valles de la Arcadia, regresó

a la tierra de donde había vivido alejada, poniéndose otra vez en directa

comunicación con los hombres. Fascinada por la magnitud de los sucesos de que

era testigo, tomó al fin partido entre los beligerantes y aumentó para

responder a sus nuevas emociones las cuerdas de su lira, o más bien, transformó

su lira en orquesta. Nada hubo desde entonces vedado a su inspiración: lloró

con los vencidos, exaltó a los vencedores, dudó con los que dudaban, creyó con

los que creían, cantó las catástrofes y los triunfos en que había intervenido,

y penetró en los más profundos repliegues de la conciencia para sorprender sus

secretos y vacilaciones. ¿En qué campo ha dejado de oírse su voz? ¿En qué

batalla no ha hecho centellear la espada de su canto? Ella ha sido, y es todavía,

gemido para todos los dolores, consuelo para todos los infortunios, ariete

contra todas las tiranías, refugio para todos los cansancios del cuerpo y del

espíritu, bálsamo para todas las heridas, eco de todas las ideas y estímulo

para todos los atrevimientos. Donde quiera que se combate allí está la poesía;

no hay palpitación del alma que no recoja, ni manantial de aguas dulces o

amargas en que no beba, desde el que, brotando del cielo, llena el corazón de

místicas alegrías, hasta el que, naciendo de un pesimismo, a veces desesperado

y a veces sereno como la resignación, pero siempre incurable, nos hace sentir

la infinita vanidad del todo, es decir, de la vida, del mundo y de Dios.

¿No es cierto que cuando la poesía influye tan eficazmente como en nuestro

siglo, en las diversas y múltiples manifestaciones de la actividad intelectual

y afectiva, encontrándosela en todas partes donde se ama, se aborrece, se

piensa y se lucha, hay motivos sobrados para protestar contra los que la

describen como agitándose con los postreros estremecimientos de la agonía?

No

es nuevo, aun cuando nunca haya revestido los caracteres de ensañamiento que

hoy presenta, el afán de asaltar el alcázar de la poesía para desalojarla de

él, habiendo surgido ya en varias épocas, y bajo diversos aspectos, la misma

malquerencia. Entonces, como ahora, la poesía ha proseguido imperturbable su

camino, desoyendo las vociferaciones del odio y ejerciendo su imperio sobre

todas las literaturas, como lo revela el hecho de que desde los tiempos

primitivos hasta los actuales, el genio de cada pueblo haya encarnado en la

invención de algún altísimo poeta. Los

himnos védicos y el Ramâyâna son los símbolos de las civilizaciones

indias; Homero, de la helénica; Virgilio, de la latina; y en las naciones

modernas, Dante es la expresión más augusta de la inspiración italiana;

Shakespeare y Milton descuellan en las más sublimes cumbres del Parnaso inglés;

Cervantes, Lope y Calderón son los

dioses mayores de las letras españolas; Racine y Molière de las francesas;

Göethe y Schiller de las alemanas, y Camõens fulgura, como sol sin ocaso, sobre

las glorias de Portugal. La poesía, pues, ocupa el puesto más preeminente entre

las creaciones literarias de la humanidad, con tan respetuoso y general

acatamiento, que es frecuente decir, cuando quiere designarse a un país con el

título más halagüeño para su orgullo, la patria del Dante, la patria de Göethe,

la patria de Racine, la patria de Calderón.

Hay

más: a riesgo de que me tachéis de exagerado, me atrevo a afirmar que las obras

de aquellos poetas en quienes, sea cual fuere el género que cultiven, predomina

el temperamento lírico, tales como Dante, Shakespeare y Calderón, son, con las

de los historiadores y filósofos, las que resisten más la ola silenciosa del

olvido. Las demás producciones que no corresponden a ninguna de estas tres

manifestaciones de la literatura, entre las cuales y en primer término figuran

las didácticas y narrativas, suelen merecer el favor público cuando aparecen,

si aciertan a representar bien su época o se ajustan al gusto reinante; pero su

duración es, por regla general, efímera en la memoria humana, y van

desvaneciéndose por grados, como las notas de una música que se aleja.

Permitidme

que en apoyo de mi aserto, para muchos de vosotros quizás excesivo, os recuerde

lo que acontece con la novela, cuya existencia, semejante al relámpago, es, por

lo común, tan fugaz como luminosa. Muy lejos estoy de escatimar los

incontestables méritos de este género literario, que es la expresión más exacta

de los diferentes estados sociales por que los pueblos pasan y el espejo en que

más claramente se reflejan sus costumbres, sus sentimientos, sus ideas, sus

esperanzas, sus desengaños y hasta sus aberraciones. Su importancia es tal, que

sin su auxilio, tan necesario acaso como el de la misma historia, sería difícil

explicarse las incesantes transformaciones de la especie humana, y reconstruir

en nuestro pensamiento las sociedades que han muerto. Pero por lo mismo que es

la expresión real de las cosas transitorias, no siempre la favorable acogida

que le dispensan sus coetáneos, inteligentes aunque interesados apreciadores de

la exactitud con que los retrata, obtiene la sanción inapelable de la

posteridad desapasionada y fría. Antes bien, envejece pronto en manos de gentes

nuevas, incapaces de estimar en su legítimo valor las delicadezas de

observación que la obra contiene sobre tipos, caracteres, prejuicios y

contiendas de otra edad, y siendo cada vez menos leída, va quedando sólo como

documento de consulta o base de estudios retrospectivos para el erudito, el

filósofo y el historiador.

Cada

generación procura tener su espejo propio, y prescinde, sin reparo, de aquel

que no reproduce ya con fidelidad lo que es o pretende ser mientras cruza por

este valle de lágrimas. Bien sé que los sentimientos humanos sometidos a leyes

psicológicas y fisiológicas inmutables, han sido, son y serán siempre los

mismos; pero su modalidad va continuamente variando al compás de los cambios

que la acción del tiempo introduce en el régimen social, moral y jurídico bajo

el cual se manifiestan. Esta constante variación meramente formal, que no

afecta a la esencia de los sentimientos mismos, los desfigura y disfraza, sin

embargo, de tal suerte, que a veces cuesta trabajo conocerlos. Es como el traje

que ajustan a nuestro cuerpo los caprichos de la moda; insensiblemente la moda

misma va reformándolo, y llega un día en que, al examinar los viejos figurines,

asoma a nuestros labios la risa, no acertando a comprender los inverosímiles y

extravagantes gustos de nuestros predecesores. La novela, más que ninguna otra creación literaria, incluso el teatro,

recoge hasta en sus más insignificantes pormenores la parte mudable de la vida,

o sea la manera de pensar, de sentir y de ser en cada momento, y esta fuerza de

asimilación, que es, sin duda, la causa principal del agrado con que sus

contemporáneos la saborean, contribuye en la misma medida a precipitarla en la

indiferencia cuando el curso de la civilización transforma el medio ambiente en

que la obra se produjo. No oculto ni niego, porque expongo de buena fe mis

opiniones, que muchos libros de esta especie, bien por la intención honda que

los ha dictado, bien por la sincera emoción con que están escritos, ya por la

pasmosa verdad de sus caracteres, ya por el progreso que determinan en las

lenguas, han conquistado y conservan en sus respectivas literaturas honorífico

lugar; pero estas excepciones, siempre limitadas, si se considera la abundancia

del género, no contradicen la ley que le condena a muerte prematura y

definitiva.

Los

menos versados en la historia literaria pueden confirmar la exactitud de mi

juicio, con sólo recordar la boga que alcanzaron en otros tiempos los libros de

caballería. ¿Qué ha quedado de aquel enorme fárrago de obras más o menos

indigestas, cuya fama fue tan general en toda Europa, y cuyo texto, repleto de

portentosas aventuras, devoraban con delectación príncipes, clérigos, soldados

y menestrales? Unas cuantas páginas de referencia y crítica en los anales de la

literatura, y un centenar de volúmenes empolvados, que los bibliófilos rebuscan

con ansia, no por su valor intrínseco, sino por su singular rareza. En resumen

no queda nada. Digo mal: queda el extraordinario libro con que los redujo a

perpetuo silencio nuestro inmortal Miguel de Cervantes Saavedra, uno de los más

grandes poetas, si no el mayor, de la era moderna, porque es el que mejor ha

sabido amalgamar y fundir en el crisol de su genio la idealidad del espíritu

con la realidad de la materia, y el que más acabado retrato nos ha ofrecido de

ese ser híbrido, como los centauros y sirenas de la fábula, compuesto de ángel

y de bestia, a quien Dios ha confiado el imperio del mundo.

Pero

sigamos adelante en la comprobación de mi tesis. En los comienzos del siglo de

oro de las letras francesas, fecundos escritores se consagraron al cultivo de

la novela, que, como hoy sucede, absorbió por completo la curiosidad de las

gentes doctas e indoctas. Jamás autor alguno ha obtenido admiración tan sincera

ni tan caluroso aplauso como los que arrancaron de sus compatricios, Honorato

d'Urfé, Calprènade y Mile de Scudery, los más célebres representantes de aquel

movimiento impetuoso. No eran los espíritus frívolos, como observa muy

oportunamente un crítico extranjero, ni los jóvenes y las mujeres los únicos

que se extasiaban ante aquellas obras, que se creían magistrales. El sabio

Huet, obispo de Avranches -añade el discreto escritor a quien aludo- se volvía

loco leyéndolas; el obispo Godeau deliraba también por ellas; el elegante

Flechier se las recomendaba a sus diocesanos; Mascarón citaba en el púlpito a

sus autores entre San Agustín y San Bernardo; Menage los colocaba sin escrúpulo

al nivel de Homero y Virgilio, y el mismo Lafontaine calificaba algunos años

después al más antiguo de ellos, Honorato d'Urfé, como a uno de los

entendimientos peregrinos de que podía envanecerse Francia. Multiplicábanse las

ediciones de estos libros, cuyo crédito traspasaba montes y mares; traducíanse

con pomposo encomio en todas las lenguas; eran, en fin, la delicia de las

cortes, el recreo de los sabios y el embeleso del vulgo. Tal vez nunca las

hayáis hojeado, mas de fijo habéis oído hablar de la Astrea, del Ilustre

Basa, del Gran Ciro, de Clelia, de Cleopatra, de Casandra,

y de otra multitud de novelas de la misma índole, que el gusto y las costumbres

de su tiempo miraban con entusiasmo mayor todavía que el que excitan entre

nosotros las creaciones de Zola y sus secuaces, ya muchos de ellos arrepentidos

y en busca de nuevos horizontes. ¿Qué ha recogido la posteridad de estas obras

que fueron, como digo, el asombro de algunas generaciones? Nada. Hoy ni se

leen, ni se estudian, ni se comentan, porque el desdén universal, aunque quizás

no completamente justificado, las ha sepultado en el más lóbrego rincón del

olvido.

Suerte

análoga cupo a las fábulas pastoriles, y tampoco fue más afortunado el turbión

de interminables novelas inglesas del corte de Pamela, Clarisa

Harlowe y Carlos Gradisson, que en el segundo tercio del siglo último

inundó a Europa, haciendo derramar raudales de lágrimas a la mitad del linaje

humano, a quien le daba entonces por ser sentimental y pudoroso, como hoy le da

por ser despreocupado y escéptico. El éxito alcanzado por estas producciones

entre los que gozaron de sus primicias, es indescriptible, y acaso no del todo

inmerecido, si se atiende a la opinión que crítico tan severo y descontentadizo

como Taine ha expuesto sobre algunas de las más importantes de aquellas obras.

Y, sin embargo, ¿quién las lee ahora? Ni siquiera ha valido para retrasar un

minuto más la hora de su muerte, la eficaz recomendación de Voltaire, tiránico

dispensador de la fama en el siglo XVIII, el cual ponía religiosamente varios

de estos libros sobre su cabeza. Pero ¿qué más? Cuantos empezamos a doblar el

cabo de la vejez, tenemos aún presente la fiebre con que en nuestra juventud se

solicitaban las novelas de la inspirada e incansable pléyade de escritores que

dio a luz la revolución romántica de 1830. La aparición de cada una de ellas

era un acontecimiento, según se dice en la jerga moderna; los periódicos se las

disputaban a precio de oro, y algunos, como el Constitutional y

la Presse, labraron la fortuna de sus editores, brindando la novela de moda

a la voracidad pública, en folletines que arrebataba la multitud. Millares de

ejemplares, impresos en todos los idiomas, corrían como desatados ríos por

ambos continentes, y en volúmenes lujosos o en humildes entregas invadían lo

mismo la mansión del magnate que la guardilla del jornalero. Han pasado desde

entonces muy pocos años de este siglo que va tan deprisa, y ya únicamente

algunos devotos del tiempo viejo, que mantenemos viva la memoria de aquella

edad y el culto de aquellos autores, nos deleitamos con sus recuerdos. Otras

gentes amoldadas a nuevas costumbres, movidas por distintos impulsos y

estimuladas por diferentes ideales, si es que tienen alguno, han ocupado el

lugar de aquellas que con tanto afán los leyeron, y si todavía se repiten sus nombres,

porque no se han extinguido los ecos de la popularidad que se granjearon, ¡cuán

grande no es la distancia entre el entusiasmo que antes despertaban y la hostil

frialdad con que ahora, acaso sin estudiarlos, se los juzga! ¿Quién sabe, en

fin, si nosotros mismos asistiremos aún a la decadencia de la escuela

naturalista, cuya unidad de doctrinas se ha roto, y dentro de la cual, como en

todo sistema que se descompone, están surgiendo ya a cada paso tendencias

rectificadoras, protestas y hasta rebeldías? Por de pronto, y esto no es lo

menos grave, la fatiga del público es visible. En cambio, al paso que los

novelistas huyen como sombras, levántanse aún los poetas de aquel

extraordinario ciclo romántico, llenos de vida y radiantes de gloria. Francia

se acuerda con cariño de Alfredo Musset, y ha deificado a Víctor Hugo hasta en

sus delirios y caídas; Inglaterra construye por acciones lujoso teatro donde

muchos admiradores que han contribuido a la edificación, se dan por bien

pagados con asistir a las representaciones privadas de un poema dramático de

Shelley, Los Cenci, más grande por los primores de su estilo que por sus

condiciones escénicas; Alemania convierte a Göethe en un dios olímpico,

tributándole fanático culto, y vuelve su rostro enternecida hacia el pobre

Heine, a quien trató en vida con austero desvío; Hungría erige una estatua a

Petoefi, en medio de públicas y regocijadas fiestas; el municipio de Milán,

interpretando los deseos de toda Italia, adquiere la casa donde vivió Manzoni,

conservándola con el piadoso respeto que inspira un templo; Rusia misma, la

nación menos inclinada en estos días a las manifestaciones poéticas, alza

suntuoso monumento a Puszkin, sólo con el producto de una edición económica de

sus obras, agotada en dos semanas; Polonia, la decaída Polonia, ya casi

resignada con su yugo, merced a la acción corrosiva del materialismo que la

envenena, honra a Adán Mickiewicz con una estatua en Posen, un busto en Roma,

una lápida conmemorativa en la casa que habitó en Carlsbad, y un mausoleo en

Montmorency, donde reposan sus restos; España corona a Quintana, y por donde

quiera que volvamos los ojos vemos avivarse el fervor, cercano a la idolatría,

que todos los países sienten y conservan por sus excelsos poetas antiguos y

modernos.

Nada

tiene de extraño esta adoración, porque la poesía deja siempre detrás de sí

huella indeleble, según es fácil demostrar sin salir siquiera de España. Pocos

serán nuestros compatriotas medianamente ilustrados que no hayan leído, o por

lo menos, que no hayan oído celebrar las más hermosas composiciones del Parnaso

patrio, y son muchos los que pueden recitar de memoria, siguiendo la ilación de

los tiempos, coplas de Jorge Manrique, versos de Garcilaso, liras de Fray Luis

de León, estrofas de Herrera, tercetos de Rioja, octavas de Ercilla, sonetos y

romances de Quevedo, odas de Quintana, cantos de Espronceda y leyendas de

Zorrilla. Privilegio es éste sólo otorgado a la poesía, porque serán contados

los españoles de ambos hemisferios que, como no sea del Quijote, se

aprendan, no digo capítulos enteros, sino trozos sueltos de ningún libro de

amena literatura; mientras que los mismos impugnadores de la más creadora de

las artes, ríndenla a menudo involuntario homenaje, haciendo citas en verso,

con preferencia a las citas en prosa, cuando conversan, peroran, escriben o

enseñan; y es natural que así suceda, porque el concepto acerado por el metro y

la rima es a manera de saeta que se clava rápida y profundamente en el

entendimiento.

Como

consecuencia de tan singular predilección, común a todos los países, no hay

quien no exalte la serie de nuestros poetas, dignos verdaderamente de este

título, desde antes del Siglo de Oro a nuestros días, y los nombres de Juan de

Mena, Marqués de Santillana, Lope, Caro, Arguijo, Góngora, los Argensolas,

Meléndez Valdés, Gallego, Duque de Rivas y otros muchos que no expongo por no

alargar mi relato, se repiten a cada paso en la cátedra, en la prensa, en el

libro, en el trato social, en las Cortes, hasta en el templo. Mas ¿quién es capaz

de recordar de pronto el considerable catálogo de los novelistas que abruman

las páginas de nuestros anales literarios en el período comprendido entre el

siglo XVI y el nuestro? Vosotros, tan dados al estudio, me hablaréis, tal vez,

de algunos justamente célebres, como Hurtado de Mendoza, suponiendo que sea el

autor de El Lazarillo de Tormes, Alemán, Espinel, Salas Barbadillo, etc.;

mas vuestra enumeración repentina no pasará adelante, ni podríais afirmar con

plena seguridad, que la mayoría del público sabe a punto fijo quiénes son, ni

que se extasía con sus obras, ni que éstas viven en su pensamiento.

Pero

¿por ventura -me diréis- la poesía se exime de la ley general e ineludible, que

sujeta todas las cosas a la vejez y la muerte? ¡Ay! demasiado sé que la gloria

póstuma es tan pasajera como el último rayo de luz de una estrella que se

apaga, el cual dilata más o menos su fulgor, según la distancia que debe

recorrer hasta sumergirse en las sombras eternas. Quede sentado, pues, que en

todo cuanto digo no me refiero a una inmortalidad en que no fío, sino a la

duración, mayor o menor, de las frágiles obras del hombre.

Todas

las generaciones llevan y sufren la suma de dolor psicológico que corresponde a

su tiempo, y cada ser humano participa de este dolor colectivo en la medida que

su capacidad física y moral se lo consiente. Cuando este malestar indefinido y

vago, causado por las crueles alternativas de la lucha social, por las

desilusiones de la vida y el curso mismo de las ideas, se particulariza y examina

en alguna obra literaria con la misma prolijidad con que se estudia en la

clínica de un hospital cualquier caso patológico aislado, es indudable que el

mal, así expuesto, se impone por la verdad del análisis a los que sienten los

mismos síntomas y se encuentran en circunstancias idénticas o análogas a

aquellas que en la obra se describen; pero no es menos cierto, que cuanto más

se individualiza, tanto más se desfigura para los que le sufren en cantidad y

forma distintas. Sólo la poesía puede, conmoviendo al lector, dar carácter

impersonal a los sentimientos generales de la edad en que canta, y

transformarlos, permítaseme la frase, en una especie de fluido que, como la luz

y el aire, penetre en todas las almas y se desparrame por el haz de la tierra.

Arte

maestra por excelencia, puesto que contiene en sí misma todas las demás, cuenta

para lograr sus fines con medios excepcionales: esculpe en la palabra como la

escultura en la piedra; anima sus concepciones con el color, como la pintura, y

se sirve del ritmo, como la música. Semejante al gemido, que no sólo expresa,

sino que señala los grados de dolor con absoluta precisión, sin analizarlo y

describirlo, la poesía, emancipándose en cuanto es posible de las imposiciones

sociales, tan pronto traídas como llevadas por el oleaje de los años, extrae

del sentimiento humano su esencia más pura, menos determinada y, por tanto, más

universal.

No

contraría su naturaleza participando, como es forzoso -dados los días revueltos

que corren, en los cuales toda neutralidad del entendimiento es hasta cierto

punto ilícita-, de los temores, dudas, pasiones, esperanzas y desmayos del

siglo, porque su intervención en la vida no recae tanto, como he manifestado,

sobre los hechos meramente externos cuanto sobre los sacudimientos interiores

del espíritu. No puede estudiar con la fuerza investigadora de la filosofía, la

historia y la sociología, la marcha evolutiva de la humanidad al través del

tiempo y del espacio, ni exponer los resultados que con relación a las instituciones,

a los intereses tradicionales, al régimen de las familias, a las costumbres y

creencias producen las revoluciones políticas, científicas y religiosas que

sucesivamente nos arrastran. Tampoco puede ser la copia fiel de nuestra miseria

y desventura, trazada con el criterio cada vez más desengañado y misantrópico

de una sociedad, en cuya conciencia va debilitándose por momentos la confianza

en Dios, y menos aún la comprobación experimental de las teorías científicas

que convierten al hombre en el ser más esclavo y enfermo de la creación,

despojándole del libre arbitrio y sometiéndole a la fatalidad del organismo, de

la herencia, del temperamento y del medio ambiente. La esfera de acción de la

poesía es menos concreta y más elevada. Debe ser, o mejor dicho, es el clamor

continuo y vago, que levanta y difunde la eterna batalla de la vida; clamor

semejante a un coro sublime en el cual se compenetran y funden en una sola

expresión los sentimientos y múltiples intereses de la tierra, como en el

bramido interminable del mar vibran y resuenan conjuntamente todas sus calmas y

tempestades; clamor, en fin, del que entresaca y recoge cada cual, según el

estado de su ánimo, la alegría o la pena, la tranquilidad o el remordimiento,

la fe o la desesperación.

Tal

es fundamentalmente la causa de su prestigio, por lo cual, no obstante los

pronósticos de sus detractores, no morirá mientras aflijan nuestro ser anhelos

infinitos, aspiraciones ideales hacia un porvenir mejor y rebeldías contra las

brutalidades del hecho que en la realidad de la vida a menudo nos confunden y

aplastan. Porque aceptando la hipótesis de que estas manifestaciones no sean

más que los síntomas de un estado social patológico, según pretenden algunos,

todavía, como la dolencia, lejos de disminuir tiende a propagarse, es de

esperar que la poesía, expresión de esta incurable enfermedad nuestra, dure,

por lo mismo, tanto como el mundo.

Pero

hay críticos que no van tan allá y que sin negar la vitalidad de la poesía,

impugnan, sin embargo, su forma y profetizan la muerte del ritmo, del metro y

de la rima. Para ellos la prosa está llamada a ser, andando los años, la única

encarnación del pensamiento. Es, en efecto, la prosa el instrumento más

poderoso con que Dios ha dotado a nuestra especie para que, armada con él,

avance abriéndose paso por las regiones de lo desconocido, como el explorador

que con el hacha y el fuego se entra por selvas nunca holladas, destruyendo los

troncos y matorrales que le cierran el camino. La prosa es el verbo lógico

y radiante, con cuyo auxilio el hombre se revela, medita, ama, especula,

enseña, descubre, dilata su ser, y sin el cual, como un día le faltara, aun

cuando Dios le hubiese dado la onmisciencia, acabaría por caer en las densas

tinieblas de la barbarie. La prosa posee, dentro de sus condiciones peculiares,

majestad, número, armonía y elocuencia, y en sus términos cabe la humanidad

entera con cuanto ha sido, es y será hasta la plenitud de los tiempos. Pero por

lo mismo que es tan superior, parece como que amengua su grandeza, cuando

desdeñando sus regias vestiduras, cubre su cuerpo con otras poco severas que

cuadran mal a su complexión robusta.

¿Conocéis,

señores, nada tan ridículo como la prosa complicada, recargada de adornos,

disuelta en tropos que, olvidándose de la sencillez inherente a su nativa

hermosura, sale a lucir en periódicos, discursos y libros, como matrona poco

cuidadosa de su recato, que se afea y desdora con afeites y atavíos inmodestos?

Yo, por mi parte, debo confesar que cuando leo alguno de los libros que tan de

moda puso, antes en Francia y luego en el resto de Europa, el movimiento

socialista de 1830 a 1848, hinchados, ampulosos, metafóricos, poéticos,

según entonces se decía, me rindo al cansancio y necesito para restaurar mis

fuerzas volver a recrear mi espíritu con el período amplio, claro y sereno,

como la onda de un río, en que Bossuet, por ejemplo, desarrolla su Discurso

sobre la historia universal, o con la frase ingenua, diáfana y persuasiva en

que expone sus afectos místicos nuestro egregio Fray Luis de Granada.

Lo

declaro con franqueza: nada tan insoportable para mí como la prosa poética,

no expresiva sino chillona, no pintoresca sino pintarrajeada, que con aletas de

ángel y faldellín bordado de lentejuelas, se columpia en el aire entre

imágenes, antítesis e hipérboles como acróbata descoyuntado en la cuerda floja,

y sólo comparte en el mismo grado con ella mi repugnancia literaria la poesía

prosaica, en la cual me figuro ver a una princesa estrambótica, que recibe

corte en zapatillas, con el cabello crespo y el manto desceñido.

Por

lo demás, suprimir el ritmo, el metro y la rima, sería tanto como matar a

traición la poesía, que tiene su forma adecuada, no artificiosa, sino

espontánea y característica, como la prosa misma. El ritmo rige y ordena el

concierto universal. Siéntele el ser humano desde que nace, reside en su

organismo y palpita en sus arterias con la vibrante ondulación que llama exacta

y poéticamente Calderón de la Barca, música de la sangre. El ritmo, pues,

existe en la voz y en los movimientos del hombre, no por arbitrario capricho

suyo, que su poder no llega hasta establecer, fuera del orden de la naturaleza,

nada permanente y definitivo; existe en virtud de una ley fisiológica y además

de una ley matemática, porque marcar el ritmo, aun cuando éste sea tan amplio y

difuso como el del canto gregoriano, equivale en algún modo a contar. El metro

es consecuencia del ritmo. Y en cuanto a la rima, que nunca ha sido esencial en

la poesía, puesto que, más o menos, hay en todas las literaturas obras

superiores compuestas en verso libre, conviene, sin embargo, hacer constar que

en las lenguas modernas, en las cuales la cantidad prosódica está casi

desvanecida, sirve de útil apoyo para fijar con mayor precisión el valor del ritmo,

así como de traba ingeniosa, que cuando se rompe con gallardía, no sólo regala

dulcemente el oído, sino que contribuye a aumentar la emoción estética. El

niño, por instinto, propende a rimar las primeras frases que balbuce; por

instinto también, rima el rústico sus refranes y sentencias. El ritmo, el metro

y la rima son los vínculos con que la poesía se une a la música, a ese arte

divino cuyos secretos ha sorprendido y estudia sin cesar el hombre en la

inmensa sinfonía de la naturaleza. Merced a esta conjunción, antes de que los

pueblos escribieran su historia, la cantaron; el recuerdo de sus orígenes, las

hazañas de sus héroes, la satisfacción de sus victorias, los beneficios de sus

dioses, engrandecidos por la poesía, han vivido primero en sus canciones que en

sus libros. La humanidad, en fin, ha cantado y cantará mientras subsista sobre

la superficie del planeta, en los países más salvajes y en los más cultos, en

todas las latitudes y en todas las civilizaciones; y para dar a sus afectos

cadencia y número, acompasa, mide y rima sus palabras, obediente a la ley de

armonía que rige la creación entera.

Más

podría extenderme sobre esta materia acerca de la cual tanto y tan bien se ha

escrito; pero como, por una parte, los límites de esta disertación no

consienten dar mayor desarrollo a las ideas que ligeramente apunto, y por otra,

me asedia el deseo de llegar cuanto antes al fin de mi programa, paso sin

detenerme en nuevos razonamientos a formular mi juicio, libre de toda

prevención de escuela, sobre alguno de los más celebrados poetas de nuestra

edad.

Apartándome

de la senda trillada, no comenzaré mi examen por Francia, acostumbrada a todas

las preferencias, incluso a las de la crítica, porque en muchas cosas, sobre

todo en cuanto se refiere a la república de las letras, no siempre la

preponderancia política de una nación es legítimo fundamento para su primacía.

Francia, por la divulgación de su lengua, por el lugar que ocupa en Europa, por

el influjo que tradicionalmente ejerce en todos los pueblos, es hace siglos la

maestra del mundo. Ella le impone sus modas, sus sistemas, hasta sus caprichos:

aun cuando a menudo los anchos cauces por donde envía a los demás países el

caudal de sus conocimientos o de sus gustos no lleven aguas límpidas y cristalinas,

y arrastren en su corriente -como quizás en estos momentos sucede- el légamo de

una civilización que en el exceso de su refinamiento ha llegado a todos los

extravíos, a todas las excentricidades y corrupciones de una vejez impúdica y

gastada.

Principio,

pues, mi estudio por Inglaterra, que en el transcurso de los últimos cien años

es, a mi modo de ver, la nación en donde la Poesía lírica se ha elevado a más

envidiable altura. Un célebre crítico, coincidiendo con una opinión expuesta

por mí hace tiempo, sostiene con copia de razones y datos que los eclipses

literarios son rarísimos en la Gran Bretaña, y que, merced al aura vivificante

de la libertad que todo lo rejuvenece en aquel país, apenas el curso de la vida

arrebata entre sus veloces ondas una generación poética, cuando se ve apuntar

por Oriente otra nueva, no menos inspirada que la que acaba de extinguirse. En

Inglaterra, como en ningún otro estado de Europa, la poesía recorre toda la

gama del pensamiento, desde las angustias del alma mística que apesadumbrada de

las miserias del mundo, vuelve los ojos hacia la patria celestial, hasta los

gritos de furor de la materia ensoberbecida que se encara con Dios y le maldice

y le execra. «No hay poesía -dice Taine con exacto sentido- que valga lo que la

poesía inglesa; que hable tan fuerte y claramente al alma, ni que la remueva

más a fondo, ni que traduzca mejor con palabras, henchidas de ideas, las

sacudidas y arrebatos del ser interior». Su variedad es infinita. ¡Qué

diferencia no existe entre las vaporosas creaciones del prerrafaelismo,

representado por el pintor y poeta Rossetti, que intenta implantar en la

literatura inglesa el espíritu italiano de la Edad Media, con sus figuras de

mujer tan suaves y angélicas como si hubiesen sido arrancadas de los cuadros

del Giotto, con sus amores platónicos velados en beatíficas alegorías,

parecidos a los que inflamaron el corazón del Dante y del Petrarca, con sus

imágenes tan intangibles como las ficciones de un sueño y tan transparentes

como la claridad de los cielos, en donde, sin embargo, vibra tan hondamente la

nota del dolor y de la melancolía del siglo; qué diferencia, repito, no existe

entre esta poesía, y la inspiración turbulenta, panteísta y sensual de Algernon

Carlos Swinburne y sus secuaces, en cuyas estrofas, caldeadas por la pasión, se

funden por extraño modo las hinchazones huguescas con las reminiscencias

clásicas, así como cuantas rebeliones, rencores y tempestades conturban la

tierra! Difícil sería relacionar ambas escuelas, por tan inconmensurables

abismos separadas, si una numerosa pléyade de poetas famosos no viniera a

eslabonar con la graduada variedad de sus tonos líricos los dos términos del

espacio abierto entre la musa impíamente revolucionaria de Swinburne y la musa

más apacible de Dante Gabriel Rossetti. Destácase entre todos ellos la vigorosa

personalidad de Tennyson, que simboliza, cual ninguna otra, el estado de muchas

inteligencias de nuestro siglo, con su ansiedad constante, sus

desfallecimientos fugaces, su inagotable misericordia para los débiles y

desgraciados, y más que todo, con su resignada tristeza, propia del inmortal

enfermo que se llama el género humano, condenado, según la doctrina pesimista,

a vivir al azar y revolcándose sin esperanza de remedio en el duro lecho de su

perdurable desventura.

Si

el plan que me he propuesto se redujera a exponer y juzgar en conjunto el

estado actual de la poesía inglesa, abundantes materiales me suministraría para

realizarlo, la rica variedad de caracteres con que, como veis, se ostenta. Pero

no es este mi objeto; porque un estudio demasiado detenido acerca del

movimiento general de la poesía en la Gran Bretaña, me robaría espacio para

bosquejar la expresiva fisonomía de algunos de sus señalados maestros, que si

no abrazan y compendian todas las manifestaciones del genio inglés en tan

importante ramo de la literatura, son, sin embargo, su representación más alta

o, por lo menos, más moderna.

El

primero de todos, por su antigüedad y fama, es el venerable Tennyson, que

inclina la cabeza bajo el peso de los años y los laureles. Es este poeta

célebre el vínculo de unión entre el ciclo byroniano y la edad presente. Sus

primeros pasos en la senda del arte fueron tímidos e inciertos, y en sus

composiciones juveniles descúbrense a cada paso reminiscencias de sus autores

favoritos, principalmente de los poetas laquistas, que tanto influyeron a

fines del siglo pasado y principios del actual en el progreso literario de

Inglaterra. Poco satisfecho del éxito que lograron sus primeros ensayos, tuvo bastante

fuerza de voluntad para guardar silencio durante diez años, al cabo de los

cuales el águila ya crecida, habiendo encontrado los verdaderos elementos de su

inspiración, levantó majestuosamente el vuelo, libre de las ligaduras que la

habían sujetado. Puede decirse que desde entonces entró en plena gloria.

Todavía en algunos de sus poemas, como en el indignado canto de Locksley-Hall,

percíbese, aunque muy apagada, la nota personal de Byron; pero en los dos tomos

que dio a la estampa en 1842, se hallan ya diseminados los gérmenes de su

poesía, tan varia, tan dulce y tan armoniosa. Anúnciase en la Muerte de

Arturo el poeta épico que posteriormente había de suspender la atención de

sus compatriotas con los arcaicos y maravillosos Idilios del Rey, en donde

evoca, con la magia incomparable de su estilo, las damas ideales y los

caballeros sin tacha de la famosa Tabla Redonda. In Memoriam, breve

colección de poesías dedicadas al recuerdo de un amigo querido, el hijo del

historiador Hallam, muerto en la flor de la edad y de sus esperanzas, es el

arranque impetuoso de un alma, que fatigada de andar a tientas entre las

nieblas de la duda, busca, aunque sin dar con ellos, los senderos de la

fe. El roble que habla, las Dos voces, Dora y la Reina

de Mayo, son como la entrada triunfal que hace el autor en los dominios de la

poesía íntima, llena de ternura para todos los dolores con que los desasosiegos

de nuestro espíritu, jamás apaciguados, y los rigores de la naturaleza

impasible nos acosan y atormentan. Los ayes de la pobre doncella tísica, cuyas

doradas ilusiones de amor desvanece la muerte, precisamente para mayor

sarcasmo, en los días en que nuestra fría e insensible madre la tierra engalana

su seno con las más hermosas flores primaverales; y la conmovedora historia del

rudo, pero noble marino Enoch Arden, que se salva del naufragio del mar

para perecer en el naufragio de su corazón, cuando al volver de la solitaria

roca en que por largos años le tuvieron aprisionado las olas, encuentra ocupado

por otro hombre su puesto en el hogar, en el cariño de su mujer y en la memoria

de sus hijos; estos dos interesantes poemas, en los cuales las víctimas

inocentes de inmerecidas desdichas sucumben amando y bendiciendo la mano

invisible que las hiere, muestran entero el pensamiento filosófico de Tennyson

y el estado de su conciencia.

Circula

por ambas composiciones, y más o menos por todas las que ha escrito en el mismo

género, un hálito de melancolía y resignación que, sin llevar el consuelo al

afligido, le predispone, sin embargo, a la calma.

Hay

en el fondo de ellas, ¿para qué negarlo?, cierto dejo de desesperación

tranquila, muy contagiosa en nuestro siglo, en el cual tantos corazones, hartos

de luchar en las batallas del mundo, buscan en su mismo recogimiento, no la

dicha en que no creen, sino el reposo que la alteración de los tiempos les

niega. Almas estoicas, más que egoístas, proceden como el esclavo que,

convencido de la inutilidad de sus esfuerzos contra el poder de un amo

implacable, gime en silencio con los desgraciados que participan de su suerte,

porque no ha perdido su generosidad ingénita, pero se doblega sin resistencia,

sin odio y sin cólera, a la dura servidumbre. Tennyson es el poeta de la

compasión, no el poeta de la esperanza. Aunque claramente no lo diga, a veces

se trasluce en sus obras, ya en algunas frases sueltas, ya en exclamaciones

que, mal de su grado, se le escapan, su falta de fe en la felicidad humana y

acaso en la piedad divina. Tal vez abriga el triste convencimiento de que la

humanidad está sentenciada desde su origen hasta el día sin sol en que se

agoten en nuestro globo las fuentes de la vida, a seguir su curso tumultuoso

bajo la inclemencia de la naturaleza y la indiferencia del cielo; mas ésta

convicción no le irrita, ni le exaspera, ni despierta en él los instintos de la

fiera incesantemente acorralada. Antes al contrario, acrecienta en su corazón

el amor hacia los que soportan el común infortunio de la existencia, y parece

como que les dice en sus dulcísimos cantos: «¡Hermanos míos, nuestro mal es

irremediable! ¡Llorad y someteos!»

Notable

contraste forma, según os dije, el genio triste y plácido de Tennyson con la

inspiración de Algernon Carlos Swinburne, que capitanea en el orden literario

la falange revolucionaria y materialista en la Gran Bretaña. Este poeta no es

un resignado, sino un rebelde que con alborotado acento enciende la sangre,

pisotea el principio de autoridad y se revuelve contra Dios. Hay algo de atroz

en su musa, ebria y lúbrica como una bacante. Enamorado hasta el delirio de la

revolución social, abrasado en ira contra Cristo, sintiendo todos los acicates

de la concupiscencia y todas las delectaciones de la crueldad, Swinburne canta

algunas veces como habrían cantado Nerón y Calígula si hubiesen sido poetas;

pero en forma espléndida, llena de cláusulas sonoras y de plasticidad tan

perfecta, que recuerda las más admiradas estatuas del arte griego. En sus

poesías el Himno del hombre, Ante un crucifijo, Mater dolorosa y Mater

triumphalis, su impiedad sistemática y su furor contra Dios tocan en los

límites de la epilepsia, así como en su poema dramático titulado Atalanta

en Calydon, y en Anactoria, la pasión impura, el sensualismo pagano, el

desbordamiento erótico adquieren proporciones monstruosas, rugiendo como

bestias feroces hambrientas de carne viva. Es imposible que podáis imaginaros,

no leyéndolos, los arrebatos con que estalla este frenesí amoroso, parecido a

la locura, y si bien con las debidas atenuaciones, me habéis de permitir que

traslade a mi discurso la menos escabrosa y cruel de sus estrofas, siquiera

para defenderme ante vosotros mismos de la nota de exagerado. «Pluguiera a Dios

-dice en Anactoria- que mis labios inarmónicos no fuesen más que labios

colgados a los encantos acardenalados de tu blanco y flagelado seno; que en vez

de nutrirse con la leche de las musas, se alimentaran con la dulce sangre de

tus ligeras heridas...; que pudiera beber tus venas como vino y comer tus senos

como miel; que de la cabeza a los pies tu cuerpo se anonadara y consumiera en

el fuego del amor, y que tu carne se absorbiera con dolorosos estremecimientos

en la mía». Basta lo expuesto para que se comprenda el carácter, el sentido y

las aberraciones de este poeta, que si respondiera sólo a los impulsos de su

genio arrebatado, si no le contuviese la sólida educación clásica que ha recibido,

si no cubriera las desnudeces de su musa desgreñada con la refulgente túnica de

su estilo, no habría conseguido, de fijo, en la meticulosa sociedad inglesa el

lugar que, con alguna protesta, ha conquistado. Y paso, porque el deseo de

molestaros lo menos posible me obliga a marchar deprisa, a ocuparme en el

examen de otro poeta, Dante Gabriel Rossetti, iniciador de la escuela prerrafaelista o estética,

el cual ofrece, a lo que entiendo, el caso de atavismo literario más curioso y

digno de estudio que registra la historia.

Rossetti,

como indica su apellido de origen italiano, es hijo del célebre escritor

revolucionario del mismo nombre, a quien las borrascas políticas y religiosas

de su patria lanzaron de Nápoles, obligándole a emigrar a Inglaterra en donde

se convirtió al protestantismo. Nacido en el seno de una sociedad hostil como

la inglesa a las pompas católicas, y educado en edad poco dada a los místicos

arrobamientos, Gabriel Rossetti salta, sin embargo, psicológicamente, por

encima de las creencias de su país y de su tiempo, y cediendo a los impulsos de

la sangre italiana, retrocede en su semejanza intelectual y artística, no a sus

abuelos próximos sino a sus antepasados de los siglos XIV y XV. Ni las frías

negaciones de nuestros días, ni la incredulidad burlona de la anterior

centuria, ni las austeridades de la Reforma que había abrazado con toda su

familia, ni los resplandores del Renacimiento leontino detienen su marcha

retrospectiva, y cuando llega, atropellando por todo, al límite de su carrera,

siéntese arrebatado por las visiones apocalípticas del Dante, cae en los

éxtasis de Fiessoli y cierra los ojos, deslumbrado ante las creaciones del

Giotto. En compañía de estos muertos gloriosos anda, como ellos piensa, con

ellos siente y en su estética se inspira. Es un rezagado de la vida, que

traspasando los siglos desvanecidos, cruza por el nuestro con el alma cargada

de apariciones beatíficas y de alucinamientos celestes. La sorpresa que cansó

en el mundo de las letras y las artes este recién llegado de los postreros días

medioevales, fue inmensa. Su único tomo de versos, titulado Poemas,

alcanzó éxito extraordinario, mezcla de curiosidad y sorpresa, y de la noche a

la mañana viose proclamado apóstol y jefe de escuela. ¿Cómo no habían de maravillar,

no obstante su sentido arcaico, aquellas figuras de mujer, diáfanas como las

imágenes pintadas en los vidrios de las catedrales, casi incorpóreas, ceñidas

de blancas túnicas flotantes como ráfagas, con la frente orlada de flores

místicas y los largos cabellos, parecidos a la espiga madura, cayendo en

rizadas ondas por sus espaldas; suaves, esbeltas, y como para ocultar sus

angélicas perfecciones a los ojos profanos, medio envueltas en nubes de

incienso? El sentimiento del amor que despiertan estas formas indecisas, es tan

puro como el sueño de un niño; nada hay en él que estimule los apetitos de la

materia, y más que el ardiente deseo de los sentidos, es como una tibia

evaporación del alma. El poema La doncella bienaventurada, donde se

destaca la imagen de la casta y amantísima joven que, inclinándose por fuera de

la balaustrada del cielo, ve melancólicamente pasar ante sus ojos, como

espirales de humo, los espíritus desprendidos de la existencia terrena, y llora

no bien se persuade de que no asciende entre ellos su tierno bien amado, aún no

libre del destierro de la vida; este singular poema, iluminado por los

resplandores de la gloria, en cuyas estrofas se siente el aleteo de los

querubines, el ritmo de los astros y el acordado canto de las vírgenes que

rodean el trono de María es, a juicio mío, la manifestación más genial de

Gabriel Rossetti. Transpira de sus delicadas estancias, como un perfume, la

nostalgia de los cielos, el ansia de volar hacia esa región de venturas

eternas, a donde van los que, según su feliz expresión, nacen cuando muren,

y desde donde creía que estaba llamándole sin cesar la única y santa mujer a

quien había amado en la tierra.

Debo

hablaros también, para completar mi reseña, de un anciano poeta, cuyo estro,

contrariando las leyes de la Naturaleza, se ha desarrollado y crecido con los

años: me refiero a Roberto Browning. Casi octogenario, ha conseguido atraer

hacia las obras que escribe sentado ya en el borde del sepulcro, la atención y

el entusiasmo de sus compatriotas.

Es

posible, según dice con mucha razón un crítico eminente, que desde Dante no

haya habido en el mundo poeta alguno, incluso Göethe, que haya tenido más

comentadores. En todos los pueblos de lengua inglesa, en Europa como en

América, se han constituido numerosas asociaciones (Browing'societies), donde

se discuten sus poemas, desentrañando su sentido, con tanto ardor como si se

tratara de algunos pasajes obscuros de la Biblia o de la interpretación de

indescifrables jeroglíficos egipcios.

¿Debe

este venerable escritor renombre tan extraordinario a sus condiciones de

moralista o a sus cualidades de poeta? No lo sé, ni hay para qué entrar ahora

en este género de disquisiciones. Diré, sin embargo, por mi propia cuenta, que

no siento por él admiración alguna. Creo yo que los poetas, y más en esta edad

positiva en que toda alegoría ha perdido su valor y todo misterio su encanto,

no deben escribir para ser explicados, sino para ser sentidos. Browning,

gravemente preocupado con los problemas filosóficos y sociales desde un punto

de vista puramente ético se hunde con frecuencia en sus abstracciones, como en

un mar sin fondo; es difuso y poco claro, principalmente para los que hemos

nacido en estas benditas tierras del mediodía, donde la idea, para que llegue a

nuestro entendimiento, es menester que vaya impregnada de luz.

Estragadas

por las exigencias del público universal, más ávido de gustar el acre sabor de

la novedad, por repugnante que sea, que de deleitar su espíritu con obras de

verdadero mérito, las letras, y por tanto la poesía, atraviesan en Francia por

un período de lamentable confusión. Reconozco que el deseo de excitar por

cualquier medio la curiosidad del lector indiferente, hastiado o corrompido, es

dolencia general en todas las literaturas de Europa; pero en la República

vecina, donde la producción es tan enorme, el mal reviste excepcional

importancia. Los mercaderes no sólo han invadido, sino que se han apoderado del

templo y en él bulle, gesticula y vocifera una turba codiciosa de dinero, con

más amor al negocio que al arte. Verdad es que hay todavía egregios escritores,

poco dispuestos a sacrificar su nombre y su conciencia en aras de una

reputación tan malsana como productiva -¡lástima sería que no los hubiera!-,

pero tampoco es posible negar que el inmoderado afán de lucro ha trastornado en

Francia muchos cerebros y muchos corazones.

Dios

me es testigo de que no me asusta ninguna doctrina, por atrevida que sea.

Participo o no de ella, y la defiendo o la impugno con la vehemencia que nace

de mi temperamento, si bien la tolerancia está tan arraigada en mí, que nunca

se me ha ocurrido reclamar para la que me desagrada, ni siquiera para la que me

indigna, los rigores de la proscripción. Creo firmemente que los principios,

como los hombres, tienen sagrado derecho a la vida. Cuando son falsos o

absurdos, cuando no satisfacen las necesidades del espíritu o van contra la ley

natural, mueren sin necesidad de que la policía los persiga, el tribunal los

juzgue y el verdugo los extermine. Sólo pido a aquellos que los profesan

sinceridad y buena fe, y esto es, por desgracia, lo que más escasea, no sólo en

la poesía, sino en todos los ramos de la literatura francesa contemporánea. Los

escritores de París, que es el bazar intelectual del mundo, fabrican libros

como cualquier otro artículo de comercio, más atentos al gusto del comprador

que al suyo propio. No se cuidan de lo que sienten, sino de lo que sienten los

demás, y según son los caprichos del mercado, así producen obras groseras o

pulcras, sentimentales o inmundas. La cuestión para ellos es vender, y vender

mucho, y vender pronto. Sin ir más lejos, Zola, el apóstol del naturalismo

experimental, exagera su propio sistema porque no le siente, extrema la fría

obscenidad de sus obras porque carece de ella; y como hay en su ser algo que es

refractario a los mismos principios que proclama, a lo mejor, infringiendo los

cánones de la escuela que ha fundado, se le escapa el acento idílico en

la Culpa del abate Mouret, el simbolismo en Nana y la nota

romántica en los últimos capítulos de Germinal. El poeta Richepin, especie

de ogro, amamantado a los pechos de una civilización gastada, turanio,

como él mismo se llama, pero turanio de pega, saturado de retórica

clásica, y genuino representante del epicureísmo baudelairiano en su

última degeneración moral, sufre también la fascinación del éxito o el acicate

de la codicia, y prostituye su musa, lanzando sus Blasfemias a los

vientos del escándalo. Mas como no escribe lo que piensa, ni expresa lo que su

corazón le dicta, sus apóstrofes son pueriles como las amenazas de un chico, su

impiedad es de relumbrón como un disfraz carnavalesco, y su lascivia la de un

colegial que se la echa de corrido; sucia y mal hablada. Comparad, señores, el

vocinglero aturdimiento de Richepin al increpar a Dios y revolverse contra las

leyes divinas y humanas, con el lenguaje plácido y majestuoso en que Shelly

expone su ateísmo y Leopardi su amor a la nada, y decidme francamente si al

mismo tiempo que excitan vuestra risa las maldiciones ruidosas, las protestas

campanudas y las burlas soeces del vate francés, no sentís que los cantos

sublimes de aquellos eximios poetas os traspasan el corazón como una espada. ¿Y

sabéis por qué? Porque de ellos rebosa un convencimiento, quizás equivocado,

pero profundo, mientras que de las estrofas de Richepin, brota el negocio bajo

su aspecto más cínico y aborrecible. No son más con todos sus primores, que un

artículo de última moda, artificiosamente preparado por el instinto de la

especulación, ávido y sin conciencia. Vuelvo a repetirlo: el ansia de alcanzar

la notoriedad a toda costa, como el mejor camino para llegar rápida y

fácilmente a la fortuna, ha perturbado en Francia los entendimientos más

claros, y es el origen, no sólo de su corrupción intelectual, sino de las

extravagancias apenas concebibles en que va insensiblemente cayendo.

Ahí

está, para no dejarme mentir, entre otras muchas sectas poético-artísticas a

cuál más alambicada, la llamada escuela del decadentismo (según ella

misma se apellidó, en un arranque de raro buen sentido), que como legítima

heredera de los refinados parnasianos y adoradores de la rima

rica en oposición a la rima natural, priva hoy en una gran parte de la

juventud poética de la nación vecina, publica revistas en las cuales

menosprecia todo el caudal poético de Francia como contrario a las nuevas

reglas que proclama, e inunda el mercado de tomos de versos tan absurdos por su

fondo como por su forma. No recuerdo género alguno de gongorismo que se acerque

al de estos iniciadores. Ellos han roto con el ritmo, el metro, la rima, la

sintaxis, hasta con el léxico de la lengua francesa, descubriendo sutilmente en

los vocablos una doble o triple naturaleza simbólica ni siquiera sospechada,

antes de la aparición en el campo literario de estos iluminados reformadores.

No es tan sólo la palabra, como hasta ahora habían creído los simples mortales,

el medio por el cual el pensamiento encarna y se exterioriza -acaso en este

sentido es como menos valor tiene-; la palabra es sobre todo, para los

culteranos del día, color, aroma, nota musical y figura geométrica. Hay según

ellos palabras rojas, palabras azules, palabras amarillas,

palabras verdes, violáceas, de todos los matices; las hay

también ondeadas, rectas, circulares, planas; otras que

contienen el olor del jazmín y de la violeta, del mar, de la carne femenina, de

la tierra húmeda, y por último, muchas con bastante tonalidad para solicitar un

puesto por derecho propio en el pentagrama. Con todos estos elementos

exquisitamente combinados, escriben poesías, por lo menos así las llaman, en

las cuales, sin que el lector se tome la molestia de leerlas -es el colmo de la

felicidad- conoce de qué se trata, y sabe, si la escena pasa en un jardín, qué

árboles le dan sombra, qué flores le perfuman, qué avecillas le alegran, qué

cielo le cubre y qué personas le animan. Pedir más es gollería; como que

cogiendo cualquier mortal el volumen de uno de estos vates quintaesenciados

puede saturar su alma de poesía, sin más que mirarlo, palparlo y olerlo. Tal

vez leyéndolo es como menos lo entienda.

Sin

embargo, enmedio de tantas extravagancias y perversiones del gusto y de la

moral, originadas por el exceso de la competencia, Francia, gloriosa madre de

grandísimos ingenios, puede mostrar en nuestros tiempos a la consideración y al

respeto de las gentes, escritores, artistas y poetas de inestimable valía. Mas

suponiendo que atravesase por un período de relativa esterilidad, la tierra que

en la sucesión de tres centurias ha dado al mundo tantos y tan excelsos

maestros en todos los órdenes de la actividad humana, tiene derecho, sin

menoscabo de su fama, a reposar de su largo alumbramiento. No cuenta Francia en

la hora presente con poetas de la talla gigantesca de Víctor Hugo. El eco, al

repetir todavía el acento ensordecedor de aquel genio singularísimo, fecundo y

desigual, que con las alas de la antítesis y de la hipérbole, ha recorrido los

círculos de lo bello y de lo deforme, de lo grande y de la pequeño, de lo

sublime y de lo monstruoso, ahoga y apaga con su resonancia póstuma las voces

de los demás poetas franceses. A semejanza de los ríos caudalosos que,

impulsados por la fuerza de su corriente, entran en el mar y prolongan largo

trecho su marcha por encima de las olas, aquel desordenado e impetuoso raudal

lírico flota aún y resuena sobre el abismo de la eternidad en que con tanto

estrépito se ha precipitado. Es preciso, pues, para apreciar con imparcialidad

el valor y la importancia de los poetas franceses del último tercio de nuestro

siglo, apartar ante todo la memoria, no tanto de la estatura real, cuanto de la

que un pueblo fanatizado atribuye al ídolo que ha perdido, la cual con el

transcurso de los años, quedará reducida a proporciones siempre

extraordinarias, pero menos colosales.

Empezaré

mi ligera reseña por Leconte de Lisle, heredero de Víctor Hugo en la Academia

Francesa, por sus merecimientos propios y la recomendación especial del

maestro; cosa, en verdad, extraña, porque su protegido simboliza la reacción

más radical contra las exageraciones románticas, que habían poblado el teatro,

la novela y la poesía de seres imaginarios, inverosímiles y absurdos. Mentira

por mentira, ficción por ficción, Leconte de Lisle prefiere la helénica, donde

al menos encuentra el arquetipo de la belleza eterna y la serena plasticidad de

la forma.

Pero

él también extrema su doctrina, imponiendo a la poesía, para devolverla el reposo

que ha perdido, la rígida inmovilidad de la muerte. Sostiene Leconte de Lisle

que la poesía desciende de su pedestal y se degrada viviendo la vida humilde y

participando de los sentimientos de los mortales. Según él, debe mostrarse ante

el dolor humano tan desdeñosa e insensible como la naturaleza y los dioses. Es

de esencia divina, y la dignidad de su alto origen la obliga a permanecer

alejada de las miserias terrenas. Prescindiendo de todo aparato retórico, esto

significa una violenta regresión a la suprema indiferencia que caracteriza en

la historia el primer período del Renacimiento, sólo que con una circunstancia

agravante en contra del poeta francés: es a saber, que el Renacimiento pecó por

omisión involuntaria, y él peca por cálculo. Compréndese que, al despertar de

la terrible noche de la Edad Media, el arte, tan rudo como el mundo de donde

salía, quedase atónito, y deslumbrado ante aquel refulgente sol grecolatino,

que de improviso hería sus ojos, y se concibe también que arrobado en la contemplación

de un espectáculo para él tan nuevo como majestuoso, se olvidase por un momento

de todo cuanto le rodeaba para no ver ni sentir más que la suavísima luz y la

dulce música que le penetraban y envolvían. Pero en nuestros tiempos, cuando el

escalpelo y la piqueta, es decir, el análisis y la crítica van reduciendo de

día en día el campo de la ficción, cuando apenas nos deja conciliar el sueño el

ruido de las cosas que a nuestro lado se derrumban, cuando el suelo removido

vacila bajo nuestros pies, y no llega a nuestras almas doloridas sino

confusamente el resplandor de los cielos, hay algo de vanidad inocente en el

propósito de querer apartar nuestro espíritu de la triste realidad que nos

acosa y en pretender distraer nuestra creciente incertidumbre con fábulas en

que no creemos y con tragedias teogónicas que no sentimos. No: en todas las

edades; pero particularmente en la nuestra, no hay para el hombre nada tan

superior y tan interesante como el hombre mismo: fuera de él, todo es

abstracción y sombra. Hay en la obra de Leconte de Lisle, fundada en un

sistema, a mi entender erróneo, magnitud de pensamiento, corrección de líneas,

riqueza descriptiva, número en el metro y abundancia en la rima; lo único

imposible de hallar en ella es la vibración de la vida. No conozco en

literatura alguna poesía más monumental que la que someramente juzgo; algunas

de sus descripciones, acaso las mejores, parecen altos relieves de la Hélade o

de la India; sus figuras, sin músculos, sin nervios ni sangre, tienen la

quietud y el pulimento de las estatuas de mármol, y cuando considero la obra en

conjunto me produce el efecto que me causaría un templo magnífico en donde no

habitasen ni dioses ni hombres, iluminado por un sol esplendoroso que no

calentara. Confieso, pues, que este famoso escritor con su grandiosidad,

semejante a la de una cumbre nevada, me impone respeto, pero no me atrae ni me

seduce.

La